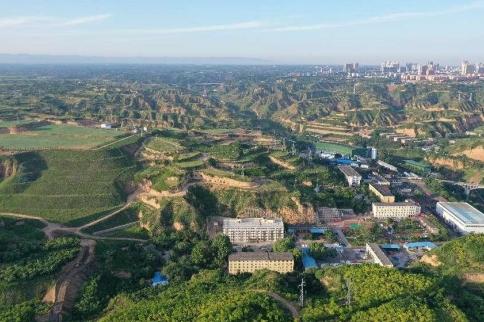

作為具有40多年開采史的老礦井,陜煤澄合礦業董礦分公司正在通過系統性技術創新與生態治理,實現從傳統礦山向綠色礦山的大踏步轉型,成為煤炭行業高質量綠色發展的標桿企業。

源頭治理,破解歷史遺留環境難題

針對長期開采導致的煤矸石堆場自燃、揚塵、水土流失等問題,該公司制定《礦山地質環境保護與土地復墾方案》,大力探索矸石井下充填,實現矸石不升井,減少地表污染,并對原矸石場進行持續治理。多年來,已綠化矸石場、塌陷區6.22萬平方米,種植白皮松2400余棵,有效消除地質災害隱患,恢復礦區生態功能。2025年,計劃在礦區內植樹面積2500余平方米,礦區外植樹面積7000余平方米,種植白蠟、法桐、國槐等樹木400余棵。

科技驅動,智能化與保水開采雙軌并行

在開采工藝上,該公司構建了“煤矸石分裝分運系統”,實現原煤運輸智能化、采煤遠程操控技術升級,井下矸石充填效率提升30%,減少地面洗選污染。同時,針對煤層埋深500米、頂板導水裂隙帶發育的復雜地質條件,首創“底板巖溶水分段下行注漿保水技術”,通過地面注漿站對斷層進行區域治理,減少采空區涌水量60%以上,保護渭北地區工農業水源安全。該技術被納入《保水采煤技術應用典型案例選編》,為行業提供技術范本。

生態協同,資源循環與污染防控體系

建立“井上下雙循環”污水處理系統,井下采用物理化學工藝分離煤泥懸浮物,降低地面處理壓力;井上引入磁分離技術擴容改造污水處理站,實現中水100%回用于生產、滅塵及綠化。此外,通過封閉煤場、空氣能供暖、車輛清洗系統等措施,礦區PM2.5、噪音等環境指標實時監測達標,構建“邊開采、邊治理”的生態閉環。

發展成效,經濟與生態效益雙提升

通過智能化改造,綜合回采效率提升30%,永磁電滾筒驅動皮帶機等設備實現月度電費節約1.8萬元,井下廢棄巷道矸石充填技術節省鉆探成本超百萬元。生態層面,礦區復墾面積達32畝,植被覆蓋率顯著提高,2020年獲評省級綠色礦山,2022年入選陜西省綠色礦山名錄庫,現正向國家級綠色礦山目標邁進。

實踐表明,綠色礦山建設需以技術創新為核心驅動力,通過工藝革新、智能裝備應用、資源循環利用等系統性工程,實現環境保護與資源開發的高效協同。其經驗為老礦區轉型提供了“技術治本、生態塑形”的可復制路徑,彰顯了“綠水青山就是金山銀山”理念在能源領域的落地成效。