記者從河北省自然資源廳獲悉,截至2021年末,河北省完成全部4330處責任主體滅失礦山跡地修復治理,面積達30萬畝以上,實現歷史性清零。

三河東部礦山治理區栽種灌木及花草,景色宜人。

作為京津冀生態環境建設和環境治理的主戰場,河北省牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,持續推進礦山環境治理和生態修復。截至2020年底,全省共投入治理資金74.96億元,修復綠化責任主體滅失露天礦山跡地3705處、24.89萬畝。全省剩余的625處、9.04萬畝責任主體滅失礦山跡地修復治理任務,2021年底已全部完成。

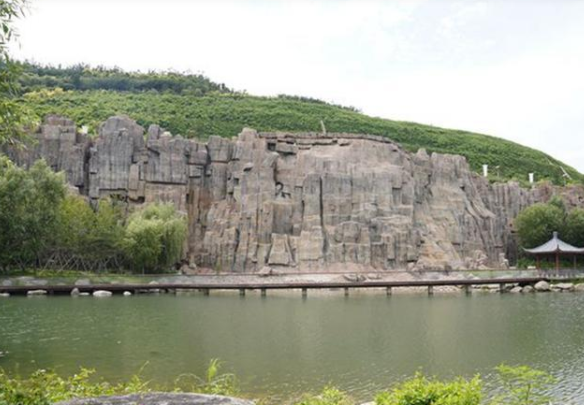

秦皇島棲云山昔日礦坑經過生態修復,變身一幅美麗的“山水畫”。

河北按照“宜林則林、宜耕則耕、宜草則草、宜建則建、宜景則景”和“一處一策”的原則,探索了礦山復綠、農業用地、空間再用、休閑公園、礦山公園等8種礦山環境治理模式,總結了臺階式修復、平臺式治理、微地形改造等多種治理方式,以及巖壁覆綠方式方法,初步形成了礦山環境恢復治理的技術方法體系。

作為礦業大省的河北,最多時曾有2萬座礦山。“十三五”期間,河北省固體礦山減少37%,75家礦山列入全國綠色礦山名錄。河北省把礦山綜合治理作為加強生態文明建設的重要組成部分,作為打贏藍天保衛戰、推進京津冀生態環境支撐區建設的重要抓手,先后開展了露天礦山污染深度整治、露天礦山污染持續整治三年作戰等專項行動,有效改善了礦山生態環境。