超級電容器是近年來倍受關注的新型儲能器件之一,具有充放電時間短、功率密度高、循環壽命長及性能安全等優點。其中,電極材料的結構是決定超級電容器性能的關鍵。石墨烯納米篩是一類新型超級電容器電極材料,二維面內具有較高的孔密度以及豐富的含氧官能團。利用納米壓印技術雖可制備石墨烯納米篩,但工藝繁瑣、產率較低;近年來發展的局部化學氧化技術可得到批量的石墨烯納米篩,但難以控制二維面內的孔密度,且前驅體化學還原石墨烯缺陷多、易于團聚,導致電極材料表面積利用率低、離子擴散阻力大等問題;一定程度上制約了石墨烯納米篩在超級電容器領域的應用。

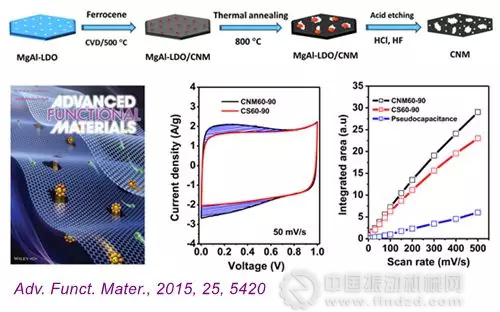

最近陜西師范大學材料科學與工程學院雷志斌教授課題組與大連理工大學邱介山教授課題組合作,建立了一種模板輔助化學氣相沉積制備二維超薄碳納米篩的新方法。該方法利用二茂鐵易于升華和易于熱解的特性,以具有六方結構的MgAl-LDO為模板,在其表面同時沉積超薄碳層和~2 nm的超細Fe粒子,Fe粒子迅速轉化為Fe2O3,并在隨后的800 oC熱解過程中,開始腐蝕周圍的碳層,形成具有中空結構的“餅狀”超薄碳納米篩。納米篩富含由微孔、1-6 nm及10-50 nm的中孔構成的多級孔道,通過改變沉積時間及熱解條件,可對孔的密度、幾何形狀進行有效調控。研究表明,二維面內納米孔有助于促進納米孔邊緣含氧官能團參與贗電容反應,且有利于電解質在垂直于二維平面內的傳輸,顯著提高了電極材料的電容性能。

上述研究結果發表在近期出版的《Adv. Funct. Mater.》上(DOI: 10.1002/adfm.201502025),并被選為當期刊物的前內封面。

該研究得到了國家自然科學基金,陜西師范大學應用表面與膠體化學創新引智基地以及陜西省科技創新團隊的支持。