曾經,達州市通川區面臨嚴峻的建筑垃圾困境——建筑垃圾年產量超50萬噸,非法傾倒頻發,資源化利用率不足10%,不僅侵占農田,更威脅生態環境……

如今,通川區通過政策引導、技術賦能和產業鏈整合,引進智能設備,成功探索出一條建筑垃圾“變廢為寶”的新路徑。

曾經的“城市包袱”正轉化為“生態財富”,為縣域綠色發展提供了可復制的“通川樣本”。

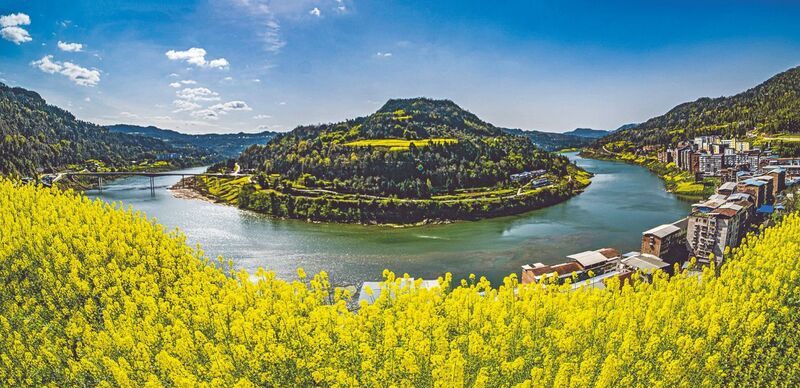

魅力通川

散亂成山 亟待尋求破局

在通川區雙龍鎮金峨村,約30畝耕地邊緣被發現堆積大量建筑垃圾,裸露的鋼絲、破碎的混凝土塊、塑料殘膜以及碎玻璃不僅破壞了田園美景,更威脅到了周邊的生態環境與農業生產,成為三年前開始顯現的生態傷疤的縮影,令當地農民痛心疾首。

近年來,作為川東地區城鎮化建設的“排頭兵”,通川區城市建設如火如荼的同時,卻也面臨“成長的煩惱”——建筑垃圾年產生量超50萬噸,占全區固體廢棄物總量的65%以上。廢棄混凝土塊、磚瓦碎塊、石塊、金屬、木材等混合堆砌,非法傾倒點頻頻出現,鄉鎮和村組干部苦不堪言,不僅侵占土地,更引發揚塵污染、地下水滲透等生態隱憂。

通川區綜合行政執法局相關負責人介紹,僅2024年,全區因偷倒建筑垃圾引發的投訴案件就多達18余起,生態環境治理壓力陡增。同時,全區建筑垃圾資源化利用率不足10%,遠低于發達國家標準。

變“廢”為“策” 激活循環經濟

“垃圾圍城”之困,倒逼通川區以創新思維尋找破局之道。以“無廢城市”建設為遵循,通川區打出“政策+技術+產業鏈”組合拳,將建筑垃圾治理納入高質量發展藍圖。

政策先行,構建治理“四梁八柱”。 通川區出臺了建筑垃圾相關的管理辦法,明確舊混凝土塊、磚瓦碎塊、石塊、金屬、木材等6大類12小項分類標準,配套“誰產生、誰付費”的責任機制。同時,對資源化利用企業實行用地優先等扶持政策,吸引了達州市首炬新型建材有限公司“城市建筑垃圾收納處理及資源化利用項目”的入駐,該項目年處理建筑垃圾的能力為160萬噸。

技術攻堅,破解再生資源“卡脖子”的技術難題。通川區引進先進的建筑垃圾處置生產設備,實現對建筑垃圾破碎、篩分、再生綜合利用,其資源利用率由原來的不足10%提升至85%。研發對“舊混凝土塊、磚瓦碎塊、石塊等破碎后的再生骨料”綜合利用新技術,用再生骨料替代天然砂石生產水穩料用于道路基層建設,成本降低約20%,強度達標率100%。

產業鏈閉環,打造綠色“聚寶盆”。通川區建立“源頭分類—專業運輸—園區加工—市場應用”全鏈條體系,再生路基材料等產品供不應求。2024年外銷再生建材10005噸,輻射經濟圈半徑達50公里。

定點回收 點石成金惠民生

走進通川區東岳鎮首炬新型建材建筑垃圾資源化產業園,在轟鳴的機械聲中,堆積如山的建筑垃圾正蛻變為“城市礦產”。據通川區綜合行政執法局相關負責人介紹,目前全區共布局了2個標準化建筑垃圾固定回收點,配備了智能稱重、GPS追蹤系統,實現了垃圾“來源可溯、去向可查”。

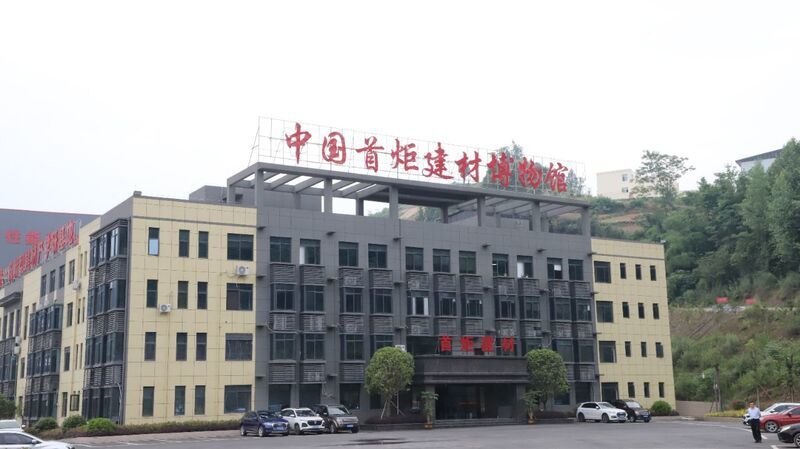

全國首家建材博物館

通過集中收納處理和再生產過程,建筑垃圾成了資源化產品“反哺城市”。據統計,首炬新型建材建筑垃圾資源化產業園通過再生骨料鋪設的“環保路”長達30余公里,節省天然砂石1.2萬噸,減少碳排放0.2萬噸。利用廢磚瓦制作的景觀建筑博物館,成為“網紅打卡點”。同時,產業園還帶動80余名群眾就業,人均年增收4.5萬元,周邊農戶通過運輸、分揀等環節月均增收3000元,實現了“綠中生金”。

昔日的“城市傷疤”正轉化為“生態財富”,通川區“點廢成金”的綠色故事,也為全國縣域建筑垃圾治理提供了新樣本。