作為全國聞名的“有色金屬之鄉”,甘肅省是一個能源資源的“富集地”;作為國家向西開放的樞紐節點和西部重要能源資源基地,我省全面提高礦產資源勘查、開發、供給質量,積極為全國發展大局貢獻甘肅力量。

開展新一輪找礦突破戰略行動以來,省自然資源廳以“一引、二勘、三拓、四查、五規、六網、七服”的獨創“七步工作法”為推手,多點發力、多措并舉,有效提高找礦效率,夯實壯大“能源糧倉”,區塊出讓工作量質齊升、連創新高。截至今年7月初,全省累計出讓礦業權497宗,成交總價477.21億元,實現了礦業權出讓數量和出讓收益“雙突破”。

金徽礦業打造的綠色礦山

省自然資源廳與中國地質大學、中南大學、長安大學簽約

強力推動 深入挖掘礦產資源潛力

甘肅地域遼闊,礦產資源豐富。目前,已發現各類礦產190種,鎳、鈷、鉑族等12種礦產資源儲量居全國第一,金、鎢、螢石等53種礦產居全國前五,煤炭、銅、釩等87種礦產居全國前十,國家確定的36個戰略性礦種,在我省查明的儲量有29種。每個品種都具備成為“一條產業鏈、帶動一片大產業”的潛力和前景。

自開展新一輪找礦突破戰略行動以來,省自然資源廳優化礦產資源勘查開發布局,規范礦產資源審批登記管理,提升礦業政務服務效率,加快礦業權出讓整合力度,不斷提升資源開發利用水平,厚植全省礦業發展根基、動力活力和競爭優勢。

我省先后出臺《關于推動礦產資源勘查開發高質量發展的意見》《甘肅省礦產資源總體規劃》《礦業權出讓收益征收辦法》《優化營商環境提升礦產資源保障能力的若干措施》等一系列配套完善的政策和文件,強化對找礦突破戰略行動的政策、投入、科技支撐的綜合保障,一個層次結構逐步完整、適用性越來越強的礦產資源勘查開發“1+2+2+2”制度體系逐漸清晰。

以地質調查強基礎、找礦突破增儲量、出讓礦權助開發、綠色礦山促發展……“十四五”以來,以此為重點方向的全省礦業經濟發展按下了“快進鍵”。

我省投入地勘資金27.9億元,形成以財政資金引領、社會資本廣泛參與的地質找礦新機制;部署省級基礎地質調查項目76個、省級地質勘查基金項目93個;新增煤炭資源儲量17.19億噸,鐵礦石量2531.47萬噸,金金屬量6.3噸,釩金屬量12.72萬噸,晶質石墨礦物資源量821.07萬噸,實現了煤炭、黃金等戰略性礦產找礦重大突破。

隨著礦業權的成功出讓以及礦產資源開發產業鏈的不斷延伸,全省礦業及相關原材料加工制品業營業收入逐年增長,占全省規模以上工業企業營業收入的比重增大,全省逐漸形成了以能源、有色金屬等開發及后續加工業為主的支柱產業。

甘肅省礦產資源勘查開發高質量發展論壇在蘭州舉辦

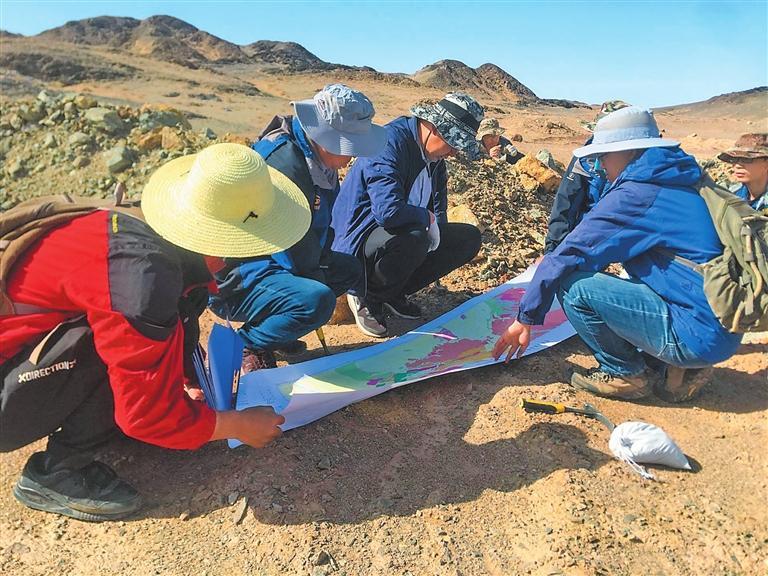

地勘人員野外勘查作業

科技創新 加快找礦突破戰略行動

實現新一輪找礦突破戰略行動需要“攻深找盲”,離不開理論和技術的創新,離不開科技與人才的支撐。如何以此為契機推動科技創新、找準科技供給的“發力點”?

近年來,我省把科技引領作為找礦突破戰略行動的有力抓手,探索研究符合本地實際的找礦成礦理論,攻克重大核心勘查開發技術難題,加快培育地質領域新質生產力。

召開礦產資源勘查開發高質量發展論壇,凝聚智慧力量,解決甘肅礦產資源勘查開發中“卡脖子”難題,對礦產資源高質量發展“開方”獻策;

推進地質科技創新,加大與中國地質大學、蘭州大學、長安大學等科研院校合作,搭建“政、產、學、研、用”相結合的科技創新平臺,不斷強化新理論、新技術、新方法在地質找礦中的普及應用;

依托自然資源部科技創新平臺建設,建成了自然資源部黃河上游戰略性礦產資源重點實驗室、自然資源部高寒干旱區礦山地質環境修復工程技術創新中心;

新一輪找礦突破戰略行動首席科學家唐菊興院士專家工作站在甘肅設立,構建了成礦與找礦研究、綜合利用研究、綠色發展研究三位一體的科技創新平臺體系;

……

“在國家實施新一輪找礦突破戰略行動大背景下,一系列舉措體現了甘肅作為礦產資源大省的擔當和作為。”省自然資源廳礦業權管理處處長劉東曉說。

優化環境 持續提升政務服務效能

如何優化環境,發揮穩住經濟和助企紓困的綜合政策效益?

近年來,省自然資源廳積極引導社會資本投資礦產資源勘查開發領域,通過“走出去、引進來”兩種方式,向社會各界有意向的投資人介紹優秀勘查成果、介紹投資環境、礦產資源勘查開發政策和擬出讓區塊,引導投資人針對項目進行交流座談、實地考察,深入了解項目成果和項目出讓內容。

“甘肅礦產資源豐富、種類相對齊全,優勢得天獨厚”“甘肅投資環境優越,發展礦業大有可為”……今年,省自然資源廳在蘭州主辦兩場礦業權出讓項目推介會,對擬出讓的23宗煤炭礦業權和109宗非煤礦業權項目進行了推介。與會代表和企業了解了甘肅礦產資源現狀,解決了競拍企業的后顧之憂。

為吸引更多有實力的企業參與省內礦產資源開發,形成多元化投資格局,省自然資源廳全面推行“互聯網﹢政務”服務模式,優化審批流程,實現申報材料能減盡減、辦理時限能壓盡壓。將承諾時限從30個工作日壓縮為19個工作日、開辟“綠色通道”以保障重大礦業項目實施、明確礦業權審批實行“接辦分離、集體決定、限時辦件、公示公開”等一攬子提質提效的優化措施,加快推進從“可辦”到“好辦”的轉變。

“礦業權申請人可登錄甘肅政務服務網選擇登記機關提交申請,登記機關對提交的材料統一在智能審批系統審查、審批。登記事項的受理、補正和退件均通過智能審批系統通過短信和政務服務消息通知申請人。申請人隨時登錄網站及‘甘快辦’手機端查詢辦理進度,上級管理機關可通過系統全流程監管審批登記工作。”今年4月底,我省建成了省、市、縣三級礦業權智能審批系統與政務服務平臺互聯互通體系,全面實現礦業權申請登記事項“互聯網申報、內網系統審批、省市縣三級縱橫聯通”的高效審批監管模式;建成了集礦業權審批、信息共享、社會查詢等功能的“互聯網﹢礦業權”信息服務平臺,實現了“一窗受理”“一網審批”“一網監管”。

目前,省級已通過智能審批系統辦理礦業權登記事項449宗,市級辦理45宗,縣級辦理98宗,較2023年同期審批效率提升了45%。

部門聯動 礦權線上交易連創新高

500萬元、1000萬元、1億元、10億元、15億元……大屏幕上的數字不斷刷新。這是省自然資源廳于年初公開掛牌出讓礦業權的一幕。當天,來自全國各地的60余家企業參與了競買。“通過網上交易、公開競爭方式配置礦產資源,可有效拓寬交易的范圍、參與程度,既能使礦產資源的資產價值最大化,增加政府資源性資產收益,又能有效提高資源配置效率,更好地服務保障我省經濟社會發展。”省自然資源廳礦業權管理處負責人介紹。

在省公共資源交易中心,工作人員演示了網上交易系統:意向競買者只需登錄自然資源部、省自然資源廳及省公共資源交易中心門戶網站獲取礦業權出讓信息,用數字證書(代碼)或注冊地手機號碼報名獲得競買資格后,在規定的交易時間內登錄網上交易系統就可參與競買。

“礦權網拍”有效提振了全省礦業市場的信心,為礦業權出讓工作探索了路徑、積累了經驗。

與此同時,切實可行的公開出讓流程、實時更新的礦業權出讓項目庫、擬出讓項目的各項要素設置,進一步促進勘查成果轉化,保障了我省礦業經濟良性發展。

截至今年7月初,全省累計出讓礦業權497宗,成交總價477.21億元。上半年,全省已出讓礦業權121宗,出讓收益76.78億元。其中,省級發證礦業權66宗,出讓收益73.64億元;市縣級發證礦業權55宗,出讓收益3.14億元。

攻堅克難 著力化解歷史遺留問題

隴東地區擁有豐富的煤炭資源,是甘肅的重要經濟支柱之一,已查明煤炭資源量320億噸。然而,由于歷史遺留問題,隴東煤礦的開發和利用長期受到限制。

省自然資源廳積極協調各方商定化解辦法,深入分析隴東煤炭資源出讓遺留問題癥結,研究制定了包括報請省政府調整煤炭基準價、積極與涉及歷史遺留問題的原煤炭資源受讓主體開展協調座談,會同省財政廳達成企業已繳價款“即退即繳”的處置方案,推動具備條件的煤炭礦業權統一公開出讓……一系列措施破解難題,最大限度減輕企業負擔。

截至目前,我省先后推動解決了崇信縣赤城南(五舉)煤礦協議出讓,以及寧縣中部煤炭資源區塊、靈臺縣獨店煤炭資源區塊和環縣沙井子西部煤炭資源區塊公開掛牌出讓。長達十年的隴東煤炭資源出讓歷史遺留問題得到解決。

“隴東地區煤炭資源出讓歷史遺留問題的解決,對于加快隴東煤炭資源開發、能源化工基地建設發揮了重要支撐作用,對甘肅省實現資源優勢向經濟優勢的轉化、推動地方經濟高質量發展具有重要意義。”省自然資源廳副廳長王馳說。

解決歷史遺留問題,解開發展束縛。在此基礎上,省自然資源廳充分發揮自然資源部門在經濟社會發展中的支撐服務保障作用,突出資源優勢向經濟優勢轉化的鮮明導向,按照“省級統籌、部門指導、市縣落實、分類施策、加快推進”的工作思路,“一礦一策”逐步推進130家停工停產礦山逐步復工復產,完成了662宗保護地內礦業權的清理退出工作,完成了534宗過期探礦權、152宗過期采礦權的清理處置工作。

加強監管 資源開發利用高效運轉

綠色是礦業高質量發展的底色。建設綠色礦山是推進生態文明建設的重要舉措,也是礦業轉型綠色發展的內在要求。

我省始終把綠色發展理念貫穿礦產勘查開發全過程,在全國率先創建綠色礦山標準體系,相繼建成62座國家和省級綠色礦山,初步形成一批可復制可推廣的資源綠色開發和產業綠色發展模式。

為解決礦業綠色發展水平不高、開發利用方式較粗放、勘查開采水平差異大等問題,省自然資源廳于去年實施了全省礦產資源勘查開發全要素監測工作,結合實地調查和無人機航攝,對全省部級、省級發證露天礦山及市縣發證大型露天礦山共220家開展了動態監測。同時,摸底省部級發證露天礦山礦權邊部存在的零星資源,為資源整合、礦產資源節約集約利用提供依據。

如今,我省通過建立“天—空—地”一體化的礦山監測體系,提升了礦山監測的效率和精度,為礦山管理提供了全方位、多角度的信息支持,形成了“天上看、空中測、地上查、網上管”的監測能力和省市縣協同閉環整改流程,構建了開發有序、生態友好、管控有效的礦產資源開發新格局。