原有危廢處置的競爭格局正在加速打破,攪局者指向水泥窯協同處置。2015年開始,水泥窯協同迅猛發展,被同行視為“狼來了”。傳統回轉窯和水泥窯協同究竟是此消彼長的市場爭奪戰還是相輔相成走差異化競爭路線,成為業內關注的焦點。

不可忽視的“對手”

短短幾年占據焚燒處置半壁江山

“未來5年,我們要實現簽約規模1000萬噸/年。”海螺創業有關負責人曾公開表示。作為國內大型水泥企業海螺集團的環保板塊,海螺創業從2014年投身水泥窯協同處置固廢危廢項目至今,已經建成運行13個項目,在建和待建項目十余個。

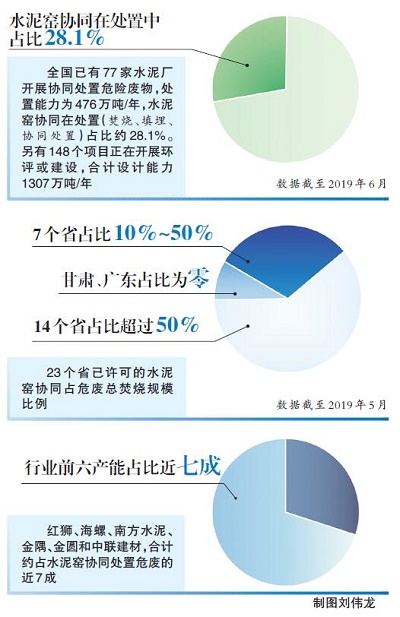

“2015年以前,我國水泥企業中僅有16家獲得危險廢物經營許可證。”山東省固廢資源循環利用創新中心副主任劉科向記者介紹說,截至2019年6月30日,全國已發展有77家水泥廠開展協同處置危險廢物,核發危廢經營許可資質的處置能力為476萬噸/年,水泥窯協同在處置(焚燒、填埋、協同處置)占比約28.1%。另有148個項目正在開展環評或建設,合計設計能力1307萬噸/年。

據統計的23個省已許可的危廢焚燒規模數據,截至2019年5月,14個省水泥窯協同處置危廢的規模在總焚燒規模中的占比超過50%;7個省水泥窯協同處置危廢的規模在總焚燒規模中的占比在10%~50%之間,甘肅和廣東目前沒有水泥窯協同處置危險廢物項目。

“水泥窯協同處置目前已經占了危險廢物焚燒處置的50%,近半壁江山。”一位業內人士稱,目前,水泥窯協同處置危廢呈現高度集中的態勢,處置能力排名前六的企業為紅獅、海螺、南方水泥、金隅、金圓和中聯建材,合計約占水泥窯協同處置危廢的近7成。

變局來自外在也來自自身

對項目運行質量的關注將逐步替代擴張規模的追求

“危廢處置行業在中國將進入新階段。”一位業內人士評價,受水泥窯等新工藝的沖擊,對于傳統回轉窯來說,供需不平衡帶來的壟斷暴利時代將要結束。水泥窯來勢兇猛,在此形勢下,傳統回轉窯加強能力建設才是正道,若簡單地在產能上做加法,和水泥窯比怎么也比不過。

相比水泥窯協同動輒十萬/噸的單體處置能力,目前,危廢綜合處置類項目單體平均規模不足3萬噸/年。處置類別達到25種或以上的企業不到1%,接近90%的企業處置類別少于5種。許可規模達到100萬噸/年的企業僅有兩家,排名第一的企業許可規模占總許可規模的1.9%。

“行業呈現高度社會化的形態。產能建設總規模其實已經很接近危廢處置需求規模。實際處置(含利用)規模僅為許可規模的27.5%。”戴兵判斷,未來幾年,雖然危廢領域資本的盛宴還將繼續,但高溢價將會持續降溫。行業發展進入高風險階段,對項目運行質量的關注將逐步替代擴張規模的追求。

有業內人士也表示,水泥窯協同處置危廢每噸成本僅約500~600元,而相比,傳統回轉窯處置危廢的成本至少在2000元/噸左右,水泥窯協同低成本的優勢非常明顯,。

另一位業內人士坦言,水泥窯協同沖擊確實很大,同時,高昂的處置成本也在倒逼產廢單位自身危廢減量。作為傳統回轉窯處置企業,只有通過不斷技術創新,一方面,加大資源化綜合利用和產品升級換代技術,更加豐富危廢處置手段和能力;另一方面,提升智能化、數字化水平,加強危險廢物生命周期物聯網管理。

并存發展是方向

水泥窯協同不萬能,種類和量亦有限制

業內人士認為處置能力大、成本低確實是水泥窯協同處置的優勢,但和傳統回轉窯也是互相補充并存發展的關系。他透露,企業處置的危廢中70%來自無機廢物。“對于水泥窯來說,有機廢物處理存在很大難度,而對傳統窯來說,恰恰是很好的原料。”

相關研究報告顯示,目前,水泥窯協同處置領域產能存在閑置的情況,能協同的種類和量也有限制,產品安全性面臨質疑,也面臨著銷路的問題。

水泥節能環保國家工程研究中心主任助理李海龍表示,對于水泥企業來說,一條5000噸/日的生產線一年可以實現利潤2億~3億元,水泥廠不會為了2000萬元的利潤丟掉兩個億的利潤,因此水泥窯協同處置也不會成為危廢處置的主流。

“近兩年我國建成、在建和規劃建設的水泥窯協同處置危險廢物項目超過百余項。主要驅動因素是水泥行業脫困需要,部分區域處置能力需求增大,相關標準規范陸續出臺。”劉科表示,對于水泥企業來說,跨界經營存在一定風險和不確定性。如果水泥市場需求旺盛,效益好,其實是缺乏協同處置危險廢物的內在動力的。

劉科表示,目前水泥窯協同處置存在的主要問題在環保公司與水泥企業之間經營理念的不統一。“部分水泥企業因考慮享受錯峰生產紅利,而與環保公司開展協同處置項目合作。水泥產銷兩旺,利潤可觀,協同處置帶來的收入利潤比重較小,水泥生產滿負荷或者超負荷運行,協同處置運行受阻。”他指出,協同處置對窯況的影響確實存在,比如有害元素控制不當對窯系統工況及熟料煅燒質量產生影響,造成分解爐塌料,影響熟料質量。