一堆沙子是松散的,可是它和水泥、石子、水混合后,比花崗石還堅韌

——《王杰日記》

砂,從遠古走來,是地殼運動億萬年的鳳凰涅槃;

砂,從大山走來,是機械作用千百次的破繭化蝶。

一幢幢直插云霄的摩天大樓,一條條川流不息的寬闊馬路,一座座飛跨天塹的鋼鐵橋梁,一個個光明四射的水電站……沒有一樣離得開砂。

20世紀60年代,水電七局首批“先鋒隊”從黃河岸邊轉戰大渡河畔,承擔龔嘴水電站建設,隨之開啟砂石骨料加工生產之路。

開局之始 大渡河畔砂石奇兵

時間是最客觀的記錄者。

艱苦創業時期,水電七局的砂石主要以天然砂為主,運輸、儲存較為便利。

這一階段,主要在大渡河畔修建龔嘴和銅街子水電站。

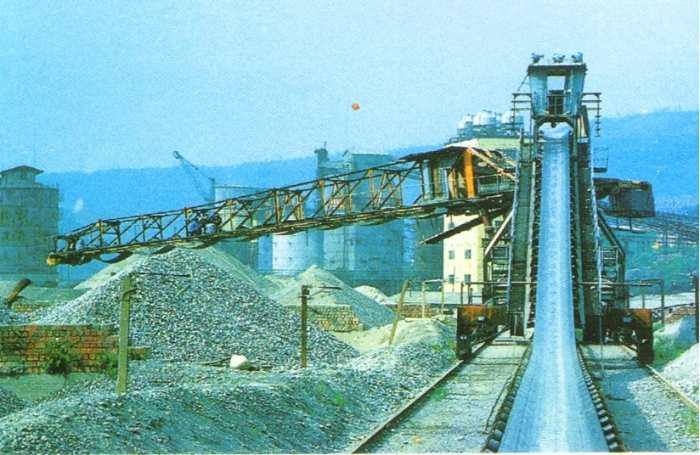

作為水電建設默默無聞的材料之一,砂石從河流挖起,通過皮帶機運往篩分樓,清洗完泥土后,篩分為不同粗細大小的砂石通過小火車運往拌和樓,生產出不同級配的混凝土,用來澆筑大壩。

1966年,龔嘴水電站開工,在易壩河沙灘,人員、機械比三門峽時少一半的情況下,職工們披星露宿,睡在鐵篩上,短短幾個月,建成易壩臨時砂石場,在條件相對簡陋的情況下,與青龍砂石廠一道為龔嘴建設輸送砂石252萬方,最高月產量達11萬方。

1969年參加工作的韓開強回憶:那時候機械化程度低,都要靠人力,砂石營和拌和營共有四五百人,設備都是職工自行安裝、調試、維修、拆除,大家將自力更生發揮到極致。

同樣的情形也在銅街子水電站發生。作為繼龔嘴水電站之后,國家指令分配給水電七局的最后一個大型水電項目,七局職工將激情似火的干勁奉獻給了大渡河。

大量的砂石機械設備從龔嘴運到銅街子葫蘆壩。在這里,他們用簡易的圖紙規劃了葫蘆壩砂石系統,系統處理規模為每小時1000噸,成品料堆場貯量為11萬方,為當時國內較大的砂石加工系統。

工程建設結束后,在建工程的砂石骨料供應就以人工砂石骨料加工為主。相繼在大渡河上修建了瀑布溝、沙灣、安谷等水電站。

值得一提的是,瀑布溝水電站覺托砂石加工系統,它是水電七局第一座自行設計、施工、運行的人工骨料加工系統。對傳統的人工骨料加工系統不利因素進行改進,運用計算機自動化控制與監視技術,減員增效成果顯著。

破局之路 科技興砂浪淘金

“這堆寶貝可不簡單,再堅硬的石頭都能弄碎,聽說速度也快,產量也高得多”。1999年,在重慶江口水電站,工人們正在討論水電七局耗資1100萬從法國、美國和新西蘭購買的圓錐破碎機和制砂機等先進的人工骨料設備。

作為水電七局第一個大型人工骨料加工系統,江口水電站砂石系統采用“兩段破碎、一級制砂”加工工藝,改寫沒有大型人工骨料系統的歷史。

依托各大水電開發流域重點工程,水電七局砂石轉戰大江大河,走向世界各地,共參與35個水電站砂石系統建設,供應砂石骨料超8000萬方,筑起一座座豐碑。

在金沙江流域,向家壩、烏東德、葉巴灘水電站等一批大國重器均有他們的身影。

2013年4月,在烏東德水電站建設工地,指示燈閃爍,電鈴聲此起彼伏,上百臺套生產設備相繼啟動,近70臺套膠帶輸送機開始運行,一輛接一輛的重型自卸卡車將滿載的石料傾瀉進受料倉,不到3分鐘,一整車大粒徑石料便被進口破碎機吃進吐出……這是水電七局負責建設運行的烏東德水電站下白灘人工砂石加工系統完成調試,提前投入試運行的場景。

下白灘人工砂石加工系統是水電七局首個突破每小時1000噸產能的大型人工砂石加工系統,占地面積約9萬平方米,有12個標準足球場大小,是中國第四、世界第七大水電站的主要砂石加工基地,以生產二級配混凝土骨料為主,也生產三級配混凝土骨料,可滿足電站除大壩外工程混凝土所需骨料,為烏東德工程建設源源不斷地提供優質的人工砂石骨料成品。

在雅礱江流域,錦屏二級水電站建成水電行業首條空間曲線膠帶機、首個全干法生產工藝砂石加工系統;楊房溝水電站實現水電七局千噸級以上人工骨料加工系統的突破,填補人工料場豎井開采的技術空白。

2012年8月,中國工程院院士譚靖夷到錦屏二級水電站東端砂石系統參觀,對干式去粉工藝以及長距離空間曲線膠帶機的成功運行與管理給予高度肯定,并建議在今后的水電工程建設中優先采用。

錦屏東端砂石系統是國內水電工程中首次采用大理巖生產人工砂石,成品骨料生產能力為每小時580噸,毛料處理能力為每小時800噸。空間曲線膠帶機運輸系統全長6.96千米,具備“連續出渣、返程帶料”功能,具有長距離、大運量、高帶速等特點,在我國水電建設中尚屬首次使用。

值得一提的是,東端砂石骨料生產系統采用的是干式生產法。水電七局就解決大理巖成品砂石粉含量偏高和細度模數不穩定等問題,多次展開試驗攻關,實現了從濕法制砂轉為干法制砂的大跨越,形成了一大批行業科研成果。

瀾滄江畔,群峰聳峙,江水奔騰。在這里,七局砂石參與了小灣、糯扎渡、TB、RM等水電站建設,見證了我國重要的綠色能源基地的崛起。

糯扎渡水電站,瀾滄江上調節庫容和裝機規模最大的水電站,“西電東送”和“云電外送”的關鍵性工程。水電七局糯扎渡砂石系統采取“多碎少磨,以破代磨,破磨結合”的方案,簡化生產工藝,全面成品砂石骨料質量,極大減少耗鋼量和制砂耗水量,連續三個月突破設計生產強度(系統生產設計強度每月30萬噸,超過系統設計生產強度近6萬噸),為電站實現“一年三投”的發電目標作出突出貢獻。

在國外,七局砂石服務馬來西亞巴貢水電站(國家優質工程金獎和境外工程魯班獎)、蘇丹麥洛維大壩(境外工程魯班獎)、蘇丹上阿特巴拉水電站、巴基斯坦高摩贊水電站、巴沙大壩等。其中巴沙大壩砂石系統是水電七局建設運行的海外最大砂石加工系統,砂石加工系統設計處理能力為每小時3200噸,成品骨料生產能力為每小時2600噸,此規模為國內少見。

七局砂石自主研發了砂石骨料開采、超長距離膠帶機運輸、智能化系統運行、零污染加工生產及高寒高海拔混凝土預冷預熱等行業一流的專業技術……

新局之啟 智慧砂石筑匠心

在瀾滄江水電基地,水電七局承建的我國傳統水電站智能化程度最高的砂石加工系統(TB水電站智慧砂石系統)和首個5G數字砂石加工系統建設運行基地(RM水電站砂石系統)正默默耕耘……

走進TB水電站TB溝砂石骨料生產智慧控制中心,BIM開采、數據分析、智能設備、智慧篩選、云訂單、智能運輸,5G數字化運營的智慧砂石系統助力大國重器智能建造。智能巡檢機器人可自主檢測膠帶機運行情況,骨料粒型在線檢測可對產品質量在線分析”。這只是TB砂石項目智慧砂石的冰山一角,也為未來電站智能建造奠定基礎。

從“國之重器”的智能建造到基礎設施建設,七局人用智慧砂石匠心,不斷布局新戰場,迎接新挑戰。

歷經數十年積累,在技術、資源、管理、經驗等方面,逐步具備行業領先優勢,砂石之路越走越寬。

認真分析各專業領域和行業板塊,依靠良好的信用評價和品牌形象,成功“試水”混凝土預制行業,逐步布局商品混凝土、地鐵盾構管片、PC構件、透水磚、PCCP等業務,在綠色建材產業投資超過10億元。

轉型的成功,合作的深入,看到綠色砂石市場的廣闊前景。

2020年,砂石行業迎來發展“黃金期”。如何在殘酷的市場競爭中,降低成本,提升優勢?水電七局多次專題調研綠色建材高質量發展,得出一致結論:推動砂石礦山落地,打造綠色砂石全產業鏈!

2022年年初,中國電建集團提出“加快打造綠色砂石產品產業鏈”。這是踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,立足大基建,聚焦“水、能、砂、城、數”,集成投建營的具體思路。

如何更加規范、環保、高效、集約地實現砂石礦山開采與使用,在開采礦山過程中實現礦山復墾和植被綠化,構建山水林田湖草生命共同體?

電建集團“十四五”規劃提出,要實現4億噸/年綠色砂石產能。目前已有2.5億噸/年產能落地,剩余的1.5億噸/年必將是優中選優的綠色礦山項目,必然有著優秀的資源品質以及技術經濟層面的可行性,審批也將更加嚴格。

“集團內在長江沿線砂石骨料布局已日趨飽和,為避免同質化競爭,我們將重點攻堅方向放到了沿海地區和成渝雙城經濟圈。”水電七局五分局相關負責人說道。

投資綠色砂石礦山,從上游掌握主動權,比單做商品混凝土、水泥預制產品,優勢更大,可調劑的要素空間大,且商品混凝土和水泥預制產品作為產業鏈下游直接對接客戶的產品,運營成本極易被市場化的砂石骨料、水泥等關鍵原材料的價格制約,對行業內部的供需變化及材料價格上漲的適應力不夠強。

對于砂石礦山,水電七局如此理解:綠色和環保永遠是砂石礦山行業最基本的要求,要在綠色環保的基礎上建設智慧砂石礦山。

變被動為主動,全力攻堅砂石礦山業務,水電七局做了大量基礎工作。

2022年5月12日,跟蹤時間長達18個月的廣西來賓象州縣茶花嶺礦山掛牌;7月19日,簽約儀式在象州舉行,實現水電七局綠色市政砂石項目的突破。

茶花嶺礦山將按照礦山采場、砂石加工、長膠廊道、碼頭四大系統的布局進行規劃,建設年產近1000萬噸的規模精品機制砂石骨料綠色環保生產線,采用全封閉生產工藝,安全、環保、能耗指標屬國際一流,配套碼頭的自然岸線長188米,擬建設2個3000噸級泊位,設計年吞吐量為1000萬噸。

“萬里長征終于邁出了第一步,我們將高標準、高質量展現'七局速度',建設智慧礦山”。現場負責人這樣說道。

在未來,水電七局將持續打造智慧砂石、行業標桿砂石,發揮綠色砂石技術優勢,通過生產要素數字化、應用場景可視化、機械設備自動化、管理決策智控化等全流程,將現代信息化技術深度融入綠色砂石生產的全過程,打造智慧砂石、智慧物流、智能制造和智慧管理四位一體的現代化綠色智能砂石工廠。

城市發展所需,七局匠心智造。轉戰密林深山,跨越峽谷溝壑,搏擊市場風浪,七局砂石人用50余年專業積淀,為國之重器和城市發展提供綠色“糧倉”。