8月,包頭白云鄂博礦區的風掠過新栽的沙棘苗,智能噴淋系統在礦坡上織出薄薄水霧。近日,記者在現場看到,不遠處,礦坑深處電鏟車精準作業,苜蓿草在修復后的邊坡上連成綠浪。

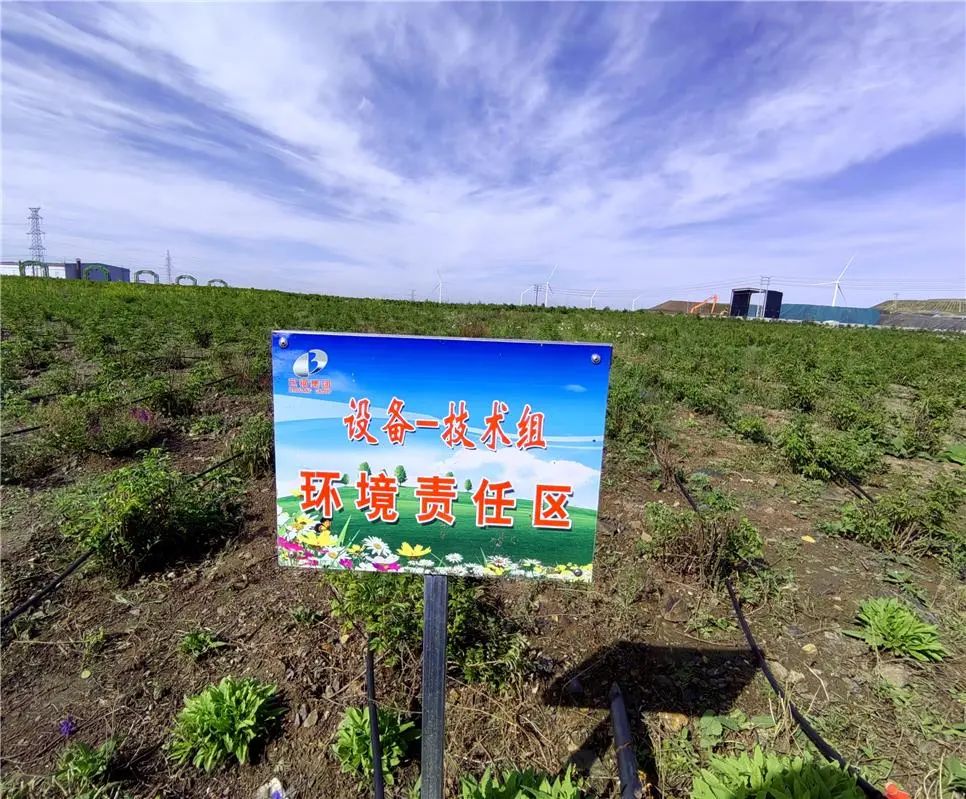

白云鄂博礦區地質環境治理項目區。

內蒙古的礦山轉型是一場刀刃向內的革命。作為國家能源與戰略資源的“壓艙石”,這里礦產種類豐富,礦山數量眾多,最多時達數千個,計劃經濟時期粗放的開發也留下了生態舊痕。而如今,398座綠色礦山星羅棋布,數量躍居全國前列。從包鋼白云鄂博鐵礦覆土育新苗,到寶山礦業封閉車間內粉塵監測儀閃爍,綠色變革已滲透至采礦的毛細血管。

包鋼集團礦山治理項目。

轉型的引擎是制度創新與科技賦能。內蒙古出臺了關于進一步加強綠色礦山建設的通知,明確政府主導、部門聯動、企業主建、社會監督的綠色礦業發展機制,自治區13個部門聯動構建“綠色礦山支持措施”,9個部門協同強化小型礦山參照綠色礦山管理,九大行業地方標準精準落地。政策工具箱層層打開:金融創新推出“綠色礦山治理貸”,資源、節能、環保等稅務減免助力企業前行,科技資金直指綠色開采技術痛點。赤峰吉隆礦業以6400萬元科技創新投入實現井下充填節水40%,包鋼白云鄂博鐵礦主礦巖石膠運系統年回收資源294萬噸——綠色賬本與經濟賬本在此疊加增效。

35米高的排土場綠波蕩漾。

然而,綠色之路絕非坦途。雖然綠色礦山的名單逐步增長,但生產礦山整體轉型的步伐尚未完全跟上,大中型礦山的建設目標遠未達成。

參觀者徜徉在礦山項目治理區。

項目區內湖泊里天鵝游弋。

“十四五”期間,礦山生態修復面積達980平方公里,歷史遺留廢棄礦山治理已超額完成任務。更深層的變革在于發展邏輯的重構。當新《中華人民共和國礦產資源法》將綠色礦山寫入法律,當非煤礦山整合退出戰役在烏海等地打響,一場從“小散亂”轉向“大集約”的產業革命已然啟動。

綠草蔥蘢的礦山坡。

站在白云鄂博的礦坑旁,目光所及處,冰草與苜蓿混種的草浪與無人鏟車構成奇妙圖景。“到2028年,90%大型礦山、80%中型礦山要建成綠色礦山。”內蒙古的決心,既是對習近平總書記建設生態安全屏障囑托的回應,更是一場關于生存方式的思辨——當鐵臂不再只為攫取資源,當礦山學會與草原共生,北疆大地正奮力書寫綠色發展的辯證法則。