礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用調(diào)查工程進展順利、成效突出,在支撐開發(fā)利用監(jiān)管、挖掘資源利用潛力的同時,也促進了地質(zhì)調(diào)查工作的轉(zhuǎn)型。

2017年,由中國地調(diào)局鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所牽頭組織實施的礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用調(diào)查工程進展順利,成效突出。

據(jù)統(tǒng)計,2017年度,該工程的目標(biāo)任務(wù)(含科技創(chuàng)新目標(biāo))完成良好,實物工作量圓滿完成,其中,完成1∶5萬區(qū)域地質(zhì)調(diào)查1338平方千米,完成率100%;完成1∶5萬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查6726平方千米,完成率100.98%;完成1∶5萬地質(zhì)環(huán)境調(diào)查7508平方千米,完成率100%;完成選冶試驗526次,完成率116.89%。

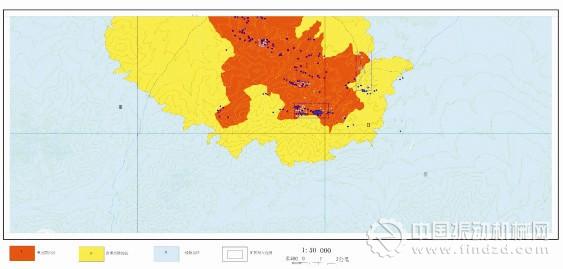

卡爾卻卡工作區(qū)1∶5萬礦山地質(zhì)環(huán)境問題保護與治理區(qū)劃圖

利用水平調(diào)查支撐開發(fā)利用監(jiān)管

一是實現(xiàn)了礦山數(shù)據(jù)及時匯聚更新,提高了礦產(chǎn)開發(fā)利用水平調(diào)查可靠性和時效性。

該工程全面收集了2016年度煤炭、鐵礦、錳礦、銅鉛鋅等20余個礦種勘查開采公示系統(tǒng)中數(shù)據(jù),完善“三率”數(shù)據(jù)庫。并通過數(shù)據(jù)挖掘分析,編寫《重要礦產(chǎn)資源開發(fā)利用情況通報》,主要內(nèi)容包括重要礦產(chǎn)資源采礦行業(yè)集中度、選礦行業(yè)集中度、產(chǎn)能利用率、開采回采率、選礦回收率、共伴生綜合利用率、綜合利用率、廢石排放強度與循環(huán)利用、尾礦排放強度與循環(huán)利用等內(nèi)容。

根據(jù)調(diào)查分析,我國非能源領(lǐng)域19個礦種與煤炭礦山共計排放尾礦與煤泥6.51億噸,當(dāng)年利用、處置尾礦1.32億噸,平均尾礦利用率18.97%;尾礦累計積存量109.93億噸。我國礦山廢石利用率不高,排放礦山廢石總量較多的礦種如鐵礦、銅礦、鎳礦、鉬礦、磷礦等礦種的廢石利用率較低。有些硫化礦廢石,來自硫化礦物開采中剝離的廢石和礦物夾石層以及排土,這類礦山廢棄物中,殘存相當(dāng)高的硫化物,露天堆置條件下,易被空氣中的氧氣氧化,氧化深度直達(dá)堆體內(nèi)部。遇降雨形成強烈的酸性水,通常酸度在pH1-2,并挾帶大量的重金屬離子。

二是“三率”指標(biāo)技術(shù)要求體系得到進一步完善,大力促進礦產(chǎn)資源利用水平。工程相關(guān)部門在礦山調(diào)研、會議研討、礦山試用、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,研究提出鉭礦、鈮礦、鎂礦、芒硝、膨潤土、硅質(zhì)原料資源合理開發(fā)利用“三率”指標(biāo)要求,并向國土資源部提交相關(guān)指標(biāo)要求建議。截至目前,不包括新提出的6礦種“三率”指標(biāo)要求,國土資源部已發(fā)布五批共33個礦種的“三率”最低指標(biāo)要求,涵蓋能源礦產(chǎn)、有色金屬礦產(chǎn)、黑色金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)等,基本構(gòu)建形成了重要礦種的“三率”指標(biāo)體系。礦產(chǎn)“三率”指標(biāo)體系的建立,對于推動礦產(chǎn)資源合理開發(fā)和有效管理,提高礦產(chǎn)資源保障能力將產(chǎn)生積極影響。

“礦產(chǎn)‘三率’指標(biāo)要求,是礦山企業(yè)開發(fā)利用礦產(chǎn)的‘最低要求’和節(jié)約與綜合利用的‘紅線’,是礦山企業(yè)礦產(chǎn)開發(fā)利用方案和礦山設(shè)計的依據(jù)。新建或改擴建礦山企業(yè)‘三率’指標(biāo)要達(dá)到相應(yīng)指標(biāo)要求,在產(chǎn)礦山要在指標(biāo)發(fā)布之日后兩年內(nèi)達(dá)到規(guī)定指標(biāo)要求。”該工程首席、中國地調(diào)局鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所所長馮安生介紹稱,礦產(chǎn)“三率”最低指標(biāo)要求的制定,是國土資源部落實節(jié)約優(yōu)先戰(zhàn)略,健全礦產(chǎn)資源節(jié)約集約利用機制和促進生態(tài)文明建設(shè)的重要措施,強化了礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用的監(jiān)督管理;通過源頭保護、過程監(jiān)管、后果嚴(yán)懲的全流程管理,開展指標(biāo)評估,加強指標(biāo)考核,引導(dǎo)并促進礦山企業(yè)提高礦產(chǎn)“三率”水平,可以有效促進礦山企業(yè)節(jié)約與綜合利用。

為引導(dǎo)礦山創(chuàng)新開發(fā)利用技術(shù),倡導(dǎo)綠色開發(fā)模式,2017年,該工程啟動了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用領(lǐng)跑者指標(biāo)制定工作,領(lǐng)跑者指標(biāo)在“三率”指標(biāo)的基礎(chǔ)上,涵蓋效率指標(biāo)、技術(shù)先進性、數(shù)字礦山、資源循環(huán)利用等方面的指標(biāo),目前已按2017年初目標(biāo)任務(wù)完成了銅礦、磷礦、錳礦等礦種資源合理開發(fā)利用領(lǐng)跑者指標(biāo)要求制定(建議)。

三是重要礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平試點工作啟動,促進我國資源利用效率進一步提高。該工程在2017年提出了13項指標(biāo)反映礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平,形成了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平評估辦法規(guī)程,創(chuàng)新了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用評價方法,研究提出礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平試點辦法,并在確定了評價技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,編制了“礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平調(diào)查評估試點工作辦法”并提交國土資源部儲量司。2017年8月10日,國土資源部辦公廳印發(fā)《礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平調(diào)查評估試點工作辦法》(國土資發(fā)〔2017〕33號)下發(fā)試點省份及各業(yè)務(wù)支撐單位使用。該文件的印發(fā),為國家生態(tài)文明體制改革總體方案中礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平調(diào)查評估制度建設(shè)奠定了基礎(chǔ),有效支撐了國土資源部工作。

四是銅尾礦等六礦種尾礦綜合利用特征調(diào)查全面完成,助推綠色礦業(yè)發(fā)展。建立形成了銅鉛鋅鉬金螢石礦山尾礦綜合利用特征數(shù)據(jù)庫,通過對尾礦、廢石綜合利用調(diào)查評價發(fā)現(xiàn)了一大批具有綜合利用價值的尾礦、廢石、廢渣。

技術(shù)創(chuàng)新支撐資源利用潛力挖掘

1.鉬(銅)冶煉廢酸中稀散元素錸的綜合回收技術(shù)。

錸作為一種有特殊用途的稀散金屬,在航空航天發(fā)動機高溫合金方面有著不可替代的作用,是重要戰(zhàn)略新材料資源。錸在自然界中沒有獨立的礦床,常常伴生在輝鉬礦和銅礦中,目前絕大多數(shù)鉬冶煉企業(yè)沒有合理的技術(shù)方法對錸進行綜合回收,造成錸資源的嚴(yán)重流失。鑒于此,研發(fā)了一種離子交換法從鉬精礦焙燒淋洗液中直接吸附錸的工藝,能夠?qū)崿F(xiàn)鉬精礦焙燒淋洗液中錸的高效綜合回收,可得到99.9%以上的高錸酸銨產(chǎn)品,錸總體收率>95%。該項技術(shù)配套申請了2項發(fā)明專利,2017年度已授權(quán)1項,目前已通過了中國有色金屬協(xié)會組織的成果鑒定,鑒定結(jié)果表明該技術(shù)達(dá)到國際先進水平。

2.晶質(zhì)石墨層壓粉碎-分質(zhì)分選技術(shù)。

鱗片石墨原礦固定碳含量較低,需要經(jīng)過富集提純后方可進一步加工利用,常規(guī)浮選法流程長、富集比低、生產(chǎn)成本高。大鱗片石墨(100目以上)原料的價格是細(xì)鱗片石墨(100目以下)的2~4倍,保護石墨大鱗片是石墨選礦相對于其它礦物選別的一個特殊要求,常規(guī)粉碎工藝有助于提高磨礦效率,但是對保護大鱗片十分不利,尤其是在粗磨階段,導(dǎo)致石墨大鱗片損失率高,分選產(chǎn)品相對單一,無法差異化利用。鑒于此,研發(fā)了晶質(zhì)石墨“層壓粉碎-混目浮選-分質(zhì)分級-區(qū)別再選”技術(shù)工藝,區(qū)別再選采用并聯(lián)工藝,避免了傳統(tǒng)串聯(lián)工藝中流程長、分選環(huán)境復(fù)雜,產(chǎn)品單一的缺點。該技術(shù)目前已申請國家發(fā)明專利1項。

3.青海南翼山油田水老鹵稀散元素可利用性研究。

南翼山油田鹵水屬于氯化物型高鈣高銨鹵水,是青海柴達(dá)木盆地深層地下鹵水的典型代表,該鹵水富含鋰、鉀、硼、銣、銫等元素,綜合利用價值較高。結(jié)合油田水老鹵的化學(xué)組成特點,選擇了老鹵提硼-萃余液除鈣-除鈣液濃縮-母液除鎂-凈化液提鋰-銣銫分離的綜合路線,硼反萃率達(dá)99.03%,鉀回收率72.95%,鋰的總回收率62.04%,成功制備了硼酸、氯化鉀、碳酸鋰等產(chǎn)品,化驗指標(biāo)滿足或超過國家相應(yīng)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)。同時對稀散元素鋰、銣、銫的分離提取,試驗指標(biāo)較好,能進行有效的綜合回收。

4.黑龍江三礦溝銅浸渣綜合利用技術(shù)。

黑龍江多寶山—三礦溝銅礦銅浸渣中含鐵33.24%~44.66%、儲量約100 余萬噸,項目組從銅堆浸尾礦工藝礦物學(xué)入手,提出了磁重聯(lián)合工藝流程綜合回收鐵和石榴子石,采用磁選工藝獲得產(chǎn)率7.82%、含磁性鐵65.16%、回收率89.34%的磁鐵礦精礦,磁選尾礦重選可得到產(chǎn)率53.57%、純度95%以上的鈣鐵榴石精礦產(chǎn)品,實現(xiàn)了共伴生礦物的綜合回收,踐行了礦產(chǎn)資源減量化利用原則。該技術(shù)工藝的主要創(chuàng)新是流程結(jié)構(gòu)短,成本低,簡單易于實施。該項技術(shù)成果的應(yīng)用,可顯著提高礦石的資源利用率和綜合利用水平,有力促進礦產(chǎn)資源化、減量化利用,極大地提升企業(yè)經(jīng)濟效益和社會環(huán)境效益。該技術(shù)目前已得到國內(nèi)企業(yè)的認(rèn)可,有望進一步工業(yè)實施。

5.青海祁漫塔格低品位鐵銅礦高效經(jīng)濟綜合利用技術(shù)。

青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司正在開發(fā)利用拉陵高里河下游鐵銅礦屬于易選礦石,目前所處理的礦石鐵品位32.80%,含銅0.16%。由于銅含量較低,現(xiàn)場并沒有進行綜合回收。項目結(jié)合高寒海拔地區(qū)的特點,研制了“弱磁粗選-磁篩提鐵降銅-磁選混合尾礦再浮選銅”的技術(shù)工藝,鐵品位32.80%,含銅0.16%原礦,最終獲得鐵精礦中鐵品位66.84%、回收率72.01%,鐵品位較現(xiàn)場提高了3個百分點。銅精礦中銅品位13.59%、銅回收率71.98%,實現(xiàn)了低品位伴生銅資源的綜合回收。

該技術(shù)解決了傳統(tǒng)“先磁后浮”工藝中由于銅損失到鐵精礦中導(dǎo)致銅回收率低、鐵精礦硫含量超標(biāo)的技術(shù)難題,僅拉陵高里河下游地區(qū)就實現(xiàn)3000萬噸鐵銅礦石的高效利用,綜合回收10萬噸金屬銅資源。高寒海拔地區(qū)由于常年氣溫較低,藥劑用量為內(nèi)地的2~3倍,該工藝能夠顯著降低藥劑用量,對周圍生態(tài)無明顯影響,尤其適合高寒海拔地區(qū)低品位鐵銅礦的推廣應(yīng)用。該技術(shù)目前已申請國家發(fā)明專利1項。

6.新疆東天山鐵礦中伴生鈷綜合利用。

東天山中段有色金屬基地中,紅云灘-鐵嶺-百靈山-多頭山一帶的鐵礦中伴生鈷,含量0.016%~0.045%。含鈷鐵礦石估計有4000萬噸,含鈷鐵尾礦有數(shù)百萬噸。目前,這些鐵礦均采用單一磁選流程回收磁鐵礦,鈷未綜合利用。

在基地開發(fā)利用現(xiàn)狀調(diào)查中,鄭州所發(fā)現(xiàn)了這一珍貴的共伴生資源,并對其綜合回收進行了選礦試驗。采集樣品為多頭山鐵礦選鐵尾礦,含鈷0.038%,礦石中同時伴生有低含量的硫也未回收。將尾礦磨礦至-200目45%,經(jīng)兩次粗選一次精選兩次掃選,可以獲得含鈷0.44%、含硫32.72%的鈷硫精礦,鈷回收率85.58%,硫回收率91.15%。伴生組分鈷、硫均獲得較好的回收效果。

7.川西鋰多金屬礦綜合利用技術(shù)。

針對川西鋰多金屬礦普遍存在的品位低、復(fù)雜難選、綜合利用程度低、開發(fā)利用中污染物排放量大等技術(shù)難題,通過新藥劑研發(fā)與優(yōu)化,開發(fā)出“鋰鈮鉭混浮-混浮精礦弱磁除鐵-強磁、重選分離鈮鉭”的選礦新工藝,實現(xiàn)了鋰輝石浮選回收率由現(xiàn)有的65%提高至85%以上、鈮鉭綜合利用率由現(xiàn)有的25%提高至50%以上的優(yōu)異指標(biāo),并采用無氟工藝綜合回收了尾礦中的長石。針對獲得的鋰輝石精礦,采用晶型轉(zhuǎn)化-焙燒-浸出的優(yōu)化工藝,鋰浸出率可達(dá)85%以上,在此基礎(chǔ)上,以無水磷酸鐵作為前驅(qū)體,獲得振實密度1克/立方米,0.1C放電比容量達(dá)到150毫安時/克的磷酸鐵鋰。項目形成了針對硬巖型鋰輝石礦,從選礦、冶金到材料的整體資源化利用新技術(shù),研究成果已被金川奧伊諾礦業(yè)有限公司采用,有望實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化。

地調(diào)成果支撐地調(diào)工作轉(zhuǎn)型

一是礦產(chǎn)資源基地綜合地質(zhì)調(diào)查技術(shù)方法體系初步形成。在中國地質(zhì)調(diào)查局資源評價部的領(lǐng)導(dǎo)下,通過多次研討完成了《礦產(chǎn)資源基地綜合地質(zhì)調(diào)查技術(shù)要求》編制,并通過局專題會討論,目前已在試點項目試用。

礦產(chǎn)資源基地綜合地質(zhì)調(diào)查以礦產(chǎn)資源基地資源、技術(shù)經(jīng)濟、環(huán)境等要素的多目標(biāo)綜合調(diào)查為新的工作理念,以需求為導(dǎo)向,以資源開發(fā)與環(huán)境保護綜合效益最大化為原則,按照科技引領(lǐng)、整體部署、綜合調(diào)查、同步實施的思路,開展礦產(chǎn)資源基地資源條件調(diào)查、地質(zhì)環(huán)境條件調(diào)查和技術(shù)經(jīng)濟條件調(diào)查等調(diào)查工作,同步開展資源潛力評價、技術(shù)經(jīng)濟可行性評價和環(huán)境影響評價,在此基礎(chǔ)上開展礦產(chǎn)資源基地資源環(huán)境綜合評價,為資源基地的找礦突破、生態(tài)文明建設(shè)和礦政管理提供支撐,提出礦產(chǎn)資源基地勘查開發(fā)優(yōu)化布局和綠色可持續(xù)發(fā)展對策建議。

在試點工作基礎(chǔ)上,結(jié)合技術(shù)要求,編制了大型礦產(chǎn)資源基地綜合地質(zhì)調(diào)查工作指南,該指南按照資源潛力調(diào)查與評價、技術(shù)經(jīng)濟條件調(diào)查與評價、環(huán)境影響調(diào)查與評價、資源環(huán)境綜合評價與規(guī)劃布局四個方面的內(nèi)容編制,對技術(shù)要求的試用推動具有重要意義。

本著資源、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟的有機統(tǒng)一,編制了《大型礦產(chǎn)資源基地綜合評價方法》,涵蓋數(shù)據(jù)獲取和評價,對于統(tǒng)一評價方法體系具有指導(dǎo)作用。

二是大型礦產(chǎn)資源基地資源潛力調(diào)查支撐基地資源保障。

(1)開展新疆東天山中斷資源條件調(diào)查,取得銅鎳礦找礦進展,支撐了找礦突破行動,保障了該基地資源供給,2017年新圈定了找礦靶區(qū)4處,遠(yuǎn)景靶區(qū)2處,2016~2017年合計圈定銅鎳找礦靶區(qū)7處,提交礦產(chǎn)地1處。首次在大南湖島弧帶內(nèi)發(fā)現(xiàn)了巖漿銅鎳礦,首次在東天山鎂鐵質(zhì)雜巖體中發(fā)現(xiàn)了研究銅鎳硫化物礦,引領(lǐng)了區(qū)域成礦理論研究和找礦工作,有望使得東天山銅鎳資源儲量大幅增加。

(2)開展赤峰有色金屬基地資源條件調(diào)查,取得錫礦資源的找礦突破,有望重塑我國錫礦資源格局。發(fā)現(xiàn)一批重要的找礦線索,圈定找礦遠(yuǎn)景區(qū)4處,提交靶區(qū)5處。通過近兩年來的工作,共計圈定了成礦遠(yuǎn)景區(qū)11處,提交找礦靶區(qū)9處,其中2016年提交5處,2017年提交4處。

(3)開展川西稀有金屬礦集區(qū)資源條件調(diào)查,預(yù)計可提交礦產(chǎn)地2處,實現(xiàn)川西稀有金屬資源的找礦突破。通過2017年度工作,初步圈定找礦靶區(qū)6處,預(yù)計可提交礦產(chǎn)地2處。

(4)開展青海卡而卻卡工作區(qū)資源條件調(diào)查,圈定找礦遠(yuǎn)景區(qū)7處。依據(jù)已知礦點、礦化點和礦化線索及重要地球物理、地球化學(xué)異常和遙感異常的分布,結(jié)合含礦建造、容礦巖石、重要控礦構(gòu)造特征,圈定甲類遠(yuǎn)景區(qū)3處,乙類遠(yuǎn)景區(qū)2處,丙類遠(yuǎn)景區(qū)2處。卡爾卻卡2號、4號和6號遠(yuǎn)景區(qū)為甲類,1號和5號為乙類,3號和烏蘭拜興7號遠(yuǎn)景區(qū)為丙類。